“象牛”成群富可敌国的地域性商团

浔商的名号,早在清代中晚期就已蜚声遐迩。久而久之,就有人按照这些巨富丝商财产的多寡作了一个形象化的比喻,即所谓的“四象八牛七十二墩狗”①。这个说法大概出现于晚清太平天国战事结束之后的经济恢复期。

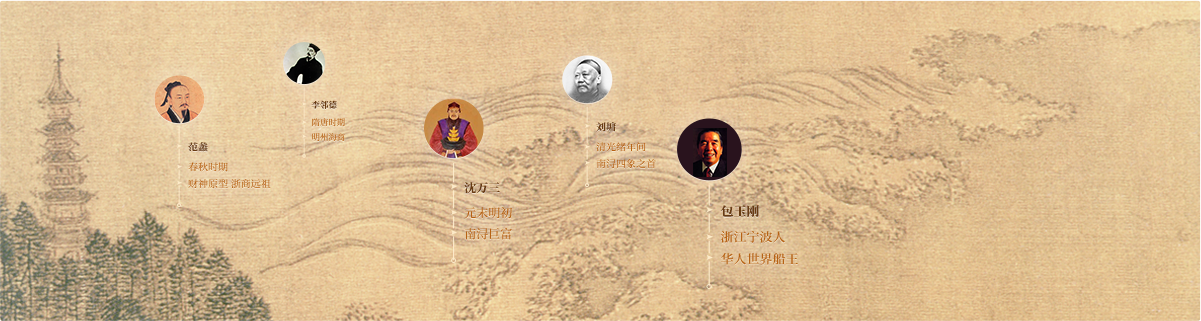

据《吴兴农村经济》记载:“所谓‘四象、八牛、七十二狗’者,皆资本雄厚,或自为丝通事,或有近亲为丝通事者。财产达百万以上者称之曰‘象’,五十万以上不过百万者称之曰‘牛’,其在三十万以上不过五十万者则譬之曰‘狗’。所谓‘象’、‘牛’、‘狗’,皆以其身躯之大小,象征丝商财产之巨细也。”② “四象”一般是指刘、张、庞、顾四家。刘家的发迹始于刘镛③,经营生丝出口贸易发家,还经营盐务,兼并土地、开发房地产,开办典当、钱庄,投资银行、涉足金融市场,最终成为南浔首富。张家的发迹始于张颂贤。张家与刘家一样,由经营生丝出口发家,又转营盐务,成为浙盐的引商④大户,又借由盐业,垄断了腌腊业和酱业的用盐。至光绪年间,张家成为仅次于刘家的浔商巨贾。庞家的发迹始于庞云镨,他经营丝业起家,后又通过胡雪岩,为左宗棠西征提供军火,获得暴利,而成为南浔“四象”之一。顾家的发迹始于顾福昌⑤。顾福昌早在道光初年就来到上海,成为上海早期的丝通事。因此,顾家是南浔丝商中最早发迹的一家。

“八牛”是指邢、周、邱、陈、金、张、梅、蒋八家,而“七十二狗”由于众说纷纭,已不能一一对应,大概能确认的有孙、朱、邵、林等几家。据记载,1894年清政府财政收入仅为8183万两,而当时浔商的总资产超过6000万两,两者几乎相当。可见,称一镇之地的浔商富可敌国并不算夸张。

在经历了资本原始积累期的商业资本阶段后,不少浔商走上了开办新式工业的道路,逐步实现了向民族资产阶级的转型。在上海、苏州、无锡以及浙北的杭嘉湖等地,浔商创办了一大批中国早期现代民族企业。如20世纪初上海规模最大的丝厂―康乾丝厂、上海第一家现代造纸企业―龙章造纸厂、杭州近代第一家纱厂―通益公纱厂、浙江最早的机器缫丝厂―世经缫丝厂等。据统计,截至1935年,浙江全省有现代机器缫丝厂29家,其中9家为浔商投资所建,而且这9家企业的规模和影响都比较大。

值得一提的是,浔商虽然都以经营湖丝起家,但他们先后都看到了湖丝外销中两个不可避免的潜在危机:一是湖丝的外销数量和价格都掌握在洋人手中;二是湖丝外销的形势随着国际政治、经济局势的变动波动剧烈。因此,即使在湖丝外销形势一片大好的时候,浔商们就已经纷纷转向其他行业,以规避商业风险。如早期的浔商转投盐业及与盐相关的行业,典当业、钱庄等,而在浔商创办的早期现代化企业中,更是涉及金融⑥、交通⑦、电力⑧、机械以及其他轻工业,这对当时浙江乃至全国的经济都产生了重大影响。

①关于狗的说法不一,除了“墩狗”,也有叫“焦黄狗”、“黄金狗”。

②虽然“四象八牛七十二狗”的说法流传很广,但由于各家财产消长变动,它只能代表某一具体时期的现象。因此,有人考证“牛”、“象”之数略有出入也是合理的。而“狗”级由于数量众多,大多已不可详考。

③刘镛( 1826-1899),字贯经,家中排行第三,发迹后人称刘三东家。

④指明清两代缴纳引税后取得地区专卖权的盐商。

⑤顾福昌(1796-1868),字成之,号春池,家中排行第六,发迹后人称顾六公公。

⑥1907年,刘锦藻等浔商在杭州创办浙江兴业银行,这是浙江历史上第一家现代银行。

⑦1905年,浙江许多绅商为维护路权自办铁路,发起成立浙江铁路公司,不少浔商参与 其中,并担任骨干。

⑧1918年,浔商集资10万元,在南浔创办浔震电灯公司,这是湖州境内第一家民营电 力企业。直到1935年,浔震仍然是湖州唯一的装机容量超过200千瓦的电厂。

上一页

上一页