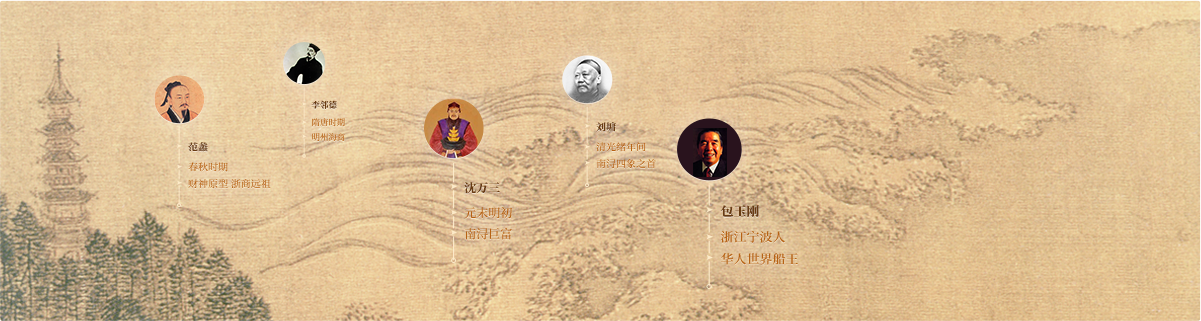

刘镛历史贡献

南浔商帮代表人物刘镛,学徒出身,白手起家,凭借“诚信经商”,“勇于开拓”的理念终成一代巨商。在中国近代史舞台上以刘镛为代表的南浔商人塑造了儒商的群体形象;“为富且仁”的货值伦理对后世商人产生积极影响。刘家后代受刘墉关心族人、亲善乡邻、热心公益的行为影响,不乏慈善事业的倡导者和实践者,他们置庄田、创意举、济族人、办学校,为地方公益事业作出了一定的贡献,尤其是刘承干创建的嘉业堂藏书楼更是名闻天下。

“诚信经营”,“勇于开拓”的理念为后人致富提供经验

刘墉,生于1826年,祖籍浙江上虞。家境贫寒,14岁便辍学经商,一开始只是个绵绸布店的小学徒,后来又跳槽到一家丝行当伙计。当时正值“欧洲诸国开商埠于上海,大购湖丝,岁出口八九万包,业丝者赢获过多”的时代。这一切被刘墉看在眼里,不禁为之心动。20岁那年,他决心自己闯一闯,就与另外两个同乡合作,东借西凑了2000银元,开设了自己的丝行。

刚开始,刘墉的丝行店小本薄,每日收购蚕丝,打烊后立刻转手卖给广东人开的“广庄”,赚点小小的差价。但他诚实守信,宁可自己分文不赚,也不让别人吃亏,于是四乡八邻的农民都愿意把生丝往他那里送 。

有一年春天,春丝抽得特别多特别好,但“广庄”等几家大丝行有意压低辑里丝的价格,刘镛是按7分1的银价收丝,结果转卖却只能卖7分银。眼看生意就要赔本了,这时候还是夫人沈氏提了醒:那些广东人不是把丝拿到上海去卖吗?我们干脆也把丝运到上海去!

那时候太湖上有土匪,拦路抢劫的事时有发生,南浔人都视为畏途。但此时都顾不上了,夫妇两人连夜找到船家,第二天一早出发,停人不停船,整整三天三夜,终于到达上海十六铺码头。刘镛迫不及待上岸打听,缉里丝的行情一两丝二两白银,将近百分之二百的利润!他一声不响,狠狠地做了一季,好好地发了一笔财。南浔镇上其他丝行后来获知此消息,也如法炮制,使得镇上原来广东人经营的“广庄”生意清淡,一落千丈。而掘得了第一桶金的刘镛就这样闯进了上海大码头。

鸦片战争之后的上海是我国最早开放的通商口岸之一。那时候上海刚辟租界,刘镛敢拔头筹,是需要胆识和勇气的。南浔作为浙北蚕桑业的中心市镇之一,交通上有太湖和运河之便,丝市贸易自然逐渐繁荣起来,开启了“小贾收买交大贾,大贾载入申江界,申江番国正通商,繁华富丽压苏杭”这样一个黄金时代。而刘镛作为其中的代表人物,直接和洋商做生意,跳开了许多中间环节,生意利润也丰厚得多。在上海,刘镛还结识了不少达官贵人、政商巨擘,正是这种“人和”使得他左右逢源,在这个中国中心舞台成就了一番大事业。

当时南浔镇上做“辑里丝”生意的商号有几百家,为什么刘镛能成首富呢?据刘镛的孙子刘承桐先生说,这源于刘镛的忠厚——有一年一家洋行从上海来镇上办货,临走不慎把钱包落在刘家的丝号里了。刘镛见钱包里有巨款,赶紧设法找到了失主。洋人非常感动,认为此人可靠,从此专门和他做生意,并向他提供贷款,把生意做大,并鼓励他走出南浔,把丝号开到上海去……果真诚信有好报,几十年后他一跃而为千万富翁。

在中国近代史舞台上塑造了儒商的群体形象

以刘镛为代表的南浔丝商:富有资财,却不同于胸无点墨、一味追逐铜臭的近代暴发户,文质彬彬又迥异于鄙视工商、穷乏一生的传统儒士。他们在融通两种角色的基础上,塑造了近代儒商的群体形象。

刘镛虽读书不多,但深谙祸福相依和盈虚消长之理,所以富与贵的尺度都把握的很好。虽贵为四象之首,但平时却崇尚节俭,平时从不食补名贵,甚至生了病都不肯寻医问药。而是倾资扶贫帮困,以求子孙绵延发达富贵长久。刘镛多次捐官和受朝廷表彰,累加到四品衔。以刘镛当时财力,足可以再换大顶戴,甚至觅得实职。但他十分注意适可而止,也不赞成儿子刘锦藻捐资换取职衔。刘镛最终仅以锦藻官加五级,封“通奉大夫”(类似于后世议员之类荣誉)而未换顶戴。

刘镛成为首富后,亟力教子读书,应试科举,他的四个儿子都进入了仕途,其中最为有名的就是“进士商人”刘锦藻。刘锦藻不仅功名有成,而且经商有道,成为一代儒商。他继承父业,经营淮盐,设扬州盐场,为江苏淮盐巨商;他在通州购买大量海涂建垦牧公司;他受清廷农工商部奏派,出任上海大达轮船公司总理,与“状元商人”张謇共事合作,发展民族经济;他在南浔发起集资10万元,投资浔震电灯公司;他发起成立浙江铁路公司,参与创办并投资浙江兴业银行;他也是著名的房地产商,在上海设有经租账房,杭州、莫干山等地建有别墅。尤其值得一提的,是他在清末“保路权运动”及“湖州教案”中所表现出来的爱国热忱和民族气节。

“为富且仁”的货值伦理对后世商人产生积极影响

求富固然是商人的追求目标,刘镛等南浔商人在逐利的过程中,还汲取了传统儒学的有益成分,形成了“为富且仁”的货值伦理,对后世商人产生积极影响。

刘镛出身贫寒,经多年奋斗成为南浔首屈一指的富家,他乐善好施,赈灾救难、助贫济困的记录不胜枚举,为世人所称道。早在同治二年(1 863),37岁的刘镛去严州府经理盐茶商务,船抵建德,“闻邻舟女子哭甚哀,询其故,则母女二人,夫病将鬻女为医药费,邻之无赖诳以逃,距家已一日程矣”。刘镛听罢,思一路所见寇盗猖獗.良弱蹂躏,疮痍满目,骸骨遍野。时值夏秋之交,暑热熏蒸,坐且汗流不止.那饥民之日如何度?刘镛召来那无赖,一面痛斥,要交官严惩,一面赠银两,令当地官府负责送母女。回家安置。办完公务后的刘镛再也坐不住了,不顾原本就体弱多病的身躯,日行数十里,将经商所得之银全部用于“赈灾民,施医药,举掩埋,收养流亡,恤赎孤寡”,致使一回到上海,他就大病数月。躺在病榻上,他仍没忘记严州道上的饥民,“病中尚遣友赴严接赈,自严达徽近百里,皆给棉衣,俾免冻馁……”

五年后,刘镛在南浔召集富绅同好,由他牵头,“财之聚,施散乡邻,使其免寒饥之苦”。他还在南浔购地建屋,酌定章程,兴办义塾,创建了第一所育婴堂。刘镛的行为,影响了几乎所有的南浔“有钱人”,大家纷纷慷慨鳃囊,散金积善乡梓。

距后八年,河南、江西闹水灾。河南巡抚涂宗瀛致书刘镛劝其为朝廷解忧。刘镛二话不说,集巨资,亲自押送,派入到南昌广润门外放赈,并捐资筑堤,以固御力。

1889年,浙江大水,湖州受灾严重,灾民涌入城中乞食。刘镛买芜湖大米万石,却因芜湖米禁,运不出去,路上拦劫甚重。刘镛亲求旧识安徽巡抚沈秉诚借炮船护送,始得成功。为确保乡亲灾年受益,刘镛又出资数万设立“扶贫基金”,给予老弱病残者计口授米,确保度灾。十年累计施米千万余石。

刘镛对他人慈善大方,自己的生活却朴素淡然。他常说,富足之家就好比肌肤充盈的人身,肌肤充盈的人看起来很健康,但若是洋气太盛,则反而会伤害到脾脏,他深知财富过多容易奴役人的心情,反受其害,所以他将赈灾义举,比作是为自己治病:

“吾岁散数千金以与人,非求福也,盖以疗吾之疾也,天地之道,蓄极必泄,吾不待其泄而先自泄也,庶以惩。夫肤革充盈者之自知其疾,而早药之也。”

致富不忘本的刘镛获得了乡邻的爱戴,刘镛去世之时,远近百姓得知,纷纷吊唁,哭声一片。

刘镛的经商、处世原则对其后人影响深远。刘家一直有着乐善好施的家风。

刘镛的儿子刘锦藻也曾在南浔创建义仓,平时买米储之,有饥荒时用来赈灾。民国5年(1916年),在义仓内创建了南浔最早的私立小学,供孤苦儿童免费入学。南浔地势低洼,极易受涝灾,1910年,刘锦藻与堂兄等人又捐资2.6万元,成立圩工局,筑堤防水。

到了刘锦藻的儿子刘承干,每年资助苏州孤儿院1万元,坚持20年不废。据说,有一年他回乡祭祖,下船上岸时见有贫儿向他乞讨,他就每人给了一元大洋。当时一元钱已是了不起的数字,能买十几斤大米。风传出去,乡民轰动,以后他每次回乡,身后总是跟了一大群贫儿向他要钱。刘承干菩萨心肠,照例每人一元,几成传统,至今被南浔人传为美谈。南浔的孤儿院、老人院、育婴堂等等慈善事业都是刘家捐巨资,并号召当地富绅同好创办的。

也正因为这样的乐善好施,一个普通的商人之家甚至还获得了朝廷的御赐牌坊。在南浔小莲庄刘氏家庙前,两座巍峨的御赐牌坊是最引人注目的。一座是“乐善好施”坊,另一座是“钦旌节孝”坊,标志着光绪和宣统两代皇帝,对刘家人长期以来慈善助困、忠孝节义行为的表彰。刘家获朝廷表彰当然不止两次,皇家颁发的九龙金匾就曾经悬挂过六块。

上一页

上一页