“鸡毛换糖”历史沿革

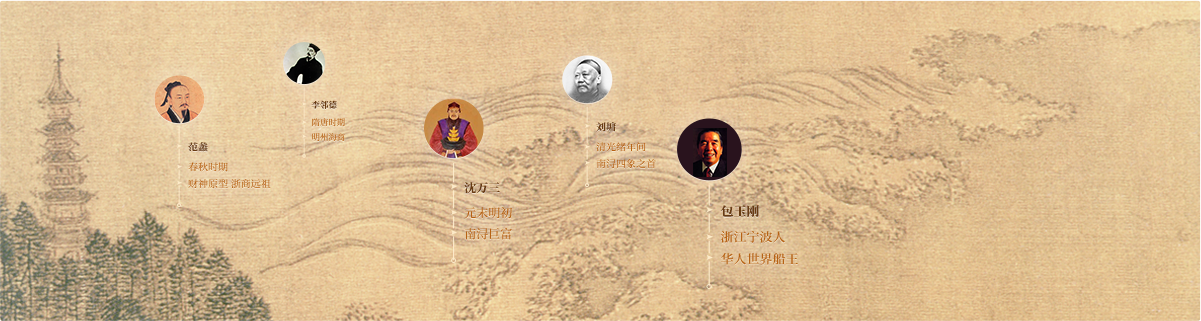

“鸡毛换糖”是义乌经济发展的源头,据《义乌县志》记载:早在清乾隆时,义乌就有农民于每年冬春农闲季节,肩挑“糖担”,手摇拨浪鼓,用本县土产红糖熬制成糖饼或生姜糖去外地串村走巷,上门换取禽畜毛骨、旧衣破鞋、废铜烂铁等,博取微利。清咸丰、同治年间,糖担货色增售妇女所需针线脂粉,髻网木梳等小商品。抗战前夕,操此业人数增至近万,发展成为独特性的行业——敲糖帮(俗称敲糖佬)。糖担换回货物,分类别选,公鸡三把毛(俗称红毛)和猪鬃,外销换汇;羽毛下脚,用以肥田;废铜烂铁、破布棕片回销厂坊作工业原料。抗战时期,日军占领杭州后,此业暂停,抗战胜利后,继续经营,但处于徘徊状态,60年代后大发展,70年代达高峰期,90年代开始衰落,21世纪逐渐消失,如今已成为一段回忆中的历史。

早在明代,义乌在集市贸易方面就有所发展,尤其是鸦片战争以后,由于国外资本和现代工业技术的传入,使社会各方面出现了一些经济现代化的迹象。到1949年以前这一漫长的时期,虽然没有发展为强大的现代市场,但它还是一直“持续着”。这种“持续性”使它积淀为一种“进取图利”的民间传统,为现代商业的崛起创造了精神温床。

解放后50年代,鸡毛换糖曾被当做“资本主义尾巴”割掉了,三年大饥荒让义乌廿三里的农民冒着风险再度挑起了货郎担,即使在“文化大革命”这个中国历史上少有的围剿私商时代,鸡毛换糖都在顽强延续,推动了非农经济的繁荣,其中包括“山货市”、“毛市”等的产生。

1966年,“大串连”期间,廿三里基层组织给外出“敲糖帮”开出长期证明,“敲糖佬”有了从业资格;文革最盛的时候,义乌全县有7000多副糖担外出经营,长期的“夹缝中求生存”,练就了鸡毛换糖顽强的生命力,从邻县发展到邻省,与鸡毛换糖休戚相关的“山货市”则从廿三里一地走向了义乌全城,其中品种越来越多,鸡毛换糖的形式也慢慢转变。80年代后,逐渐向单纯的经营小商品方式发展,到90年代,持续了300多年的货郎,渐渐退出历史舞台。

廿三里的敲糖人正是义乌小商品世界的“始作俑者”。在义乌,鸡毛换糖作为一种文化,推动了城市发展和人民物质文化水平的提高,浙商十大标志性事件中,鸡毛换糖名列第一位。 它历史源远流长,是一种毫厘争取,积少成多、勇于开拓的创新精神和百折不挠、善于变通、刻苦务实的实干精神。鸡毛换糖文化已经成为义乌重要的城市文化,有餐馆用鸡毛换糖作为部分名称来吸引顾客。义乌人也正用这种精神文化激励下一代不忘吃苦,勇于创新。

上一页

上一页